未来を創る力を育む

ミライ・メイカーズラボで学びを深めよう

WEBサイトリニューアル準備中(12月に移行します)

なぜ、PBLとものづくりなのか?じっくり解説!

なぜ今、“ミライ・メイカーズラボ”が必要なのか?

点数だけでは測れない、未来を生き抜く力が求められる時代へ

🌱 価値観が変わる時代、学びも変わる

かつては「いい大学に入れば将来安泰」と言われていましたが、いまや社会の構造も、求められる力も大きく変わり始めています。

- 総合型選抜や推薦型入試の拡大

- 少子高齢化と人口減少フェーズの到来→総務省の資料:https://www.soumu.go.jp/main_content/000273900.pdf

- AI時代にこそ必要な“人間ならではの力”

日本が本格的な人口減少フェーズに突入するのは、歴史上初めての経験です。 もはや、かつての「こうすればうまくいく」という成功法則は機能しなくなることが増えるでしょう。 これからの時代に必要なのは、「正解がある問題の解き方を覚える」だけではなく、「問いを立て、行動し、未来を切り拓く力」。 大人の常識が通用するとは限らない社会を生きていくには、子どもたち自身が考え、選び、行動する力を持つことが何よりの備えになります。

📊 総合型選抜が、もはや“特別な入試”ではない時代

文部科学省の調査では、私立大学ではすでに約6割が推薦・総合型入試による合格者です。東北大学(2050年までに総合型選抜100%を宣言、現在でも約3割)、筑波大学、早稲田大学、上智大学などの難関校も、探究・表現・実績を重視した評価へとシフトしています。また、総合型選抜(旧AO入試))が始まったころは、日常の学校生活(勉強+部活動)を頑張れば、一定の評価を得られていましたが、最近はそれだけでは足りなくなっています。

✅ 推薦型入試は「学力+表現力+経験」が合否を分ける

こうした入試は、高3から準備を始めても間に合いません。「語れる経験の積み重ね」こそが鍵になります。

⏳ 探究は経験豊富なサポーターと時間をかけるほど内容が濃くなります!

※時間は中1~高3春と想定、ラボでは高2からのスタートでも対応いたします。

普通高校の探究の時間だけでは、ものづくりや製品開発をすることは設備面、時間的にも難しいと思われます。ミライ・メイカーズラボでは、週2時間・月4回の活動を5年3か月間続けると、504時間。さらに、1日15分の活動を勉強時間の合間に入れてもらい、習慣化し、活動記録を作成してもらうことで、+341時間。合計でなんと、845時間の“語れる経験”が生まれます。だからこそ、可能な限り、早いスタートを切りましょう!

📈 これは、志望理由書や面接、小論文で差がつく“実績”です。

🧭 ラボの学びは、「考えて・つくって・伝える」

ラボでは、目標達成のために心理学的にも有効とされる「ゴールセッティング理論(Goal Setting Theory)」を取り入れています。これは、明確で適度に挑戦的な目標を設定することで、集中力や意欲、戦略的思考が高まるとされる理論です。生徒は活動の前に「何を達成するか」「なぜそれをやるのか」を意識し、自分の目標に向かって行動できるよう支援しています。

🎯 ゴールセッティング理論:Edwin A. LockeとGary P. Lathamによる実証的研究に基づいた動機づけ理論

- プログラミングやロボットをはじめとしたものぐくりを活用した探究型PBL(課題解決型学習)

- 自分の成長が“誰かの役に立つ”ことを意識する指導

- 「なぜ学ぶのか?」を問い続ける価値観教育

ラボでの学びは、受験のためだけではありません。社会を生きるための“軸”を育てる場所です。

👀 まずは見て、感じてみてください

AI教室や見学会(現在はラボ実施の火曜日のみ)を開催中です。

実際の子どもの様子を、ぜひ一度見にいらしてください。

小さな気づきが、新たな一歩につながるかもしれません。

👉 見学・体験案内申し込みファームhttps://docs.google.com/forms/d/1h9sN13dXlb3K9KrsLCJNXt5irWd5uXoVoA4IqyAx1Bc/edit

ただ知識を覚えるだけではなく、「課題を見つける力」「知識を解決のために活かす思考力」「思いを言葉にして伝える力」など、実社会で役立つ力を育てていきます。たとえば、身近な課題を解決するためのプロジェクトに挑戦したり、ロボット大会で日本一を目指したり――。

こうしたテーマに取り組む中で、自然と「やり抜く力」「思考力」「集中力」「自己効力感」などが高まります。これらはテストの点数では測れない「非認知能力」と呼ばれます。

一般には幼児期からの育成が理想とされますが、中高生になってからでも、実体験に基づいた学びを通じて着実に伸ばすことができます。実際に、私が高校教員として30年間生徒と向き合ってきた中でも、PBLに取り組んだ生徒たちが大きく成長していく姿を何度も見てきました。さらに、こうした力は大学の総合型選抜でも活かすことができます。

当スクールでは、PBLを通じて、自己PR力・論理的思考力・プレゼンテーション力を実践的に育成。将来にわたって役立つ"未来を描く力”を育んでいきます。さらに、「どうして勉強するのか」という意味を感じられるため、学ぶことが「必要だ」と思えるようになります。学校の成績だけでなく、これからの社会で本当に役立つ力を一緒に育てませんか?興味を持っていただけたら、ぜひご相談ください!

その一方で私自身も学校教育が児童・生徒に対し平等に教育機会を提供する素晴らしいシステムであると認識しつつも、個別最適化という観点からはどうしても難しい面があり、多様化する時代において様々な学び場が必要だと思い、ミライ・メイカーズラボを立ち上げました。

PBL学習の体験を通じて、学びの楽しさを見つけ、前向きに歩み出すお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

無料体験会報告

生成AIを体験を体験することで、ヒトに必要なチカラを考えよう

<自分だけのゲームを作って発表! 子どもたちの創造力が光る一日> 3月22日(土)、ミライ・メイカーズラボでは、AI技術を活用した体験型ワークショップを開催しました。今回のテーマは「オリジナルのゲームをつくって発表しよう!」。参加した中高生たちは、AIツールを使ってストーリー、キャラクター、ルールなどを自分で考えながら、ゼロからゲームづくりに挑戦しました。

続きを読むスタッフ

石井清孝

連絡窓口・ミライサポーター・PBL担当

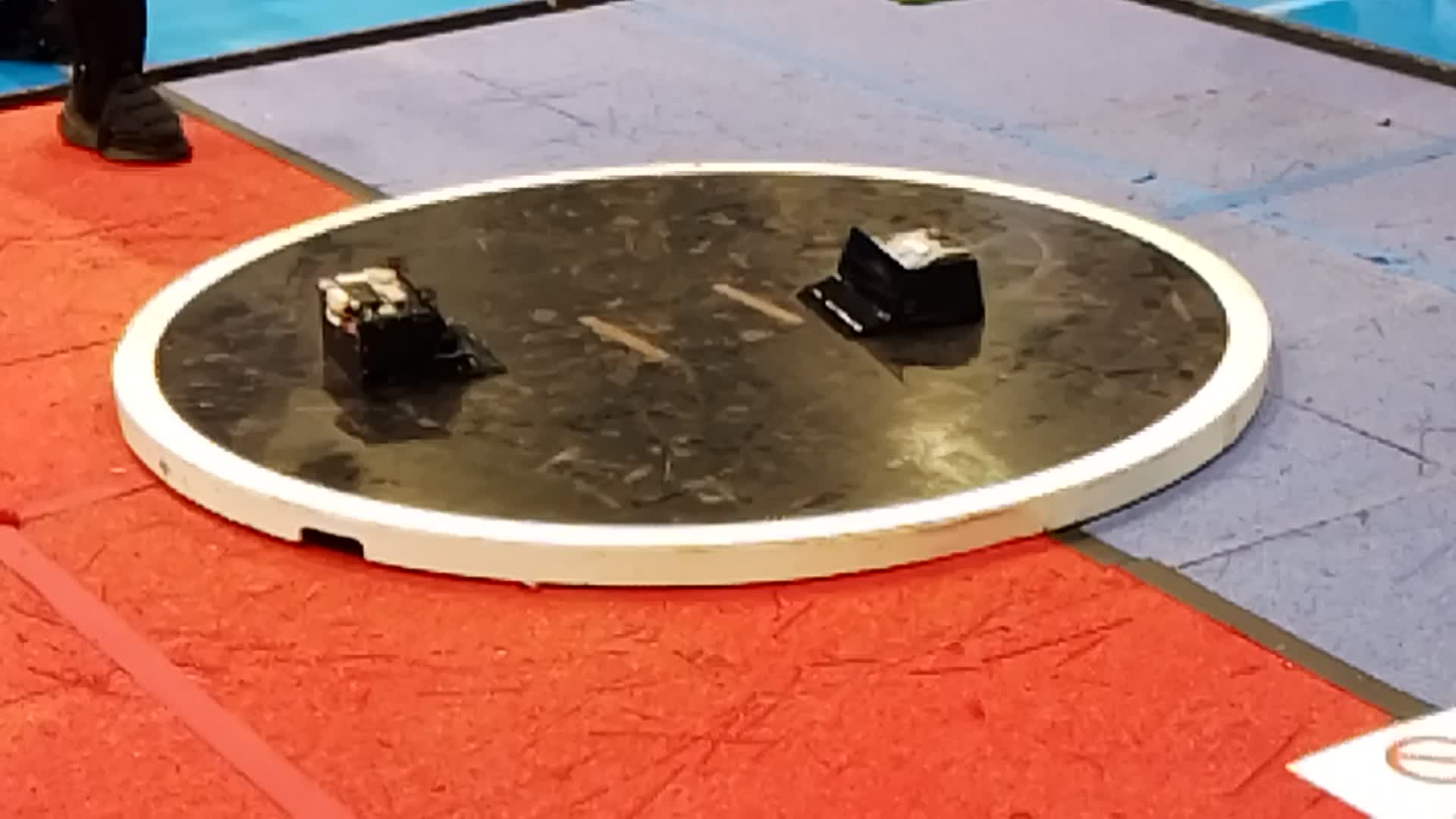

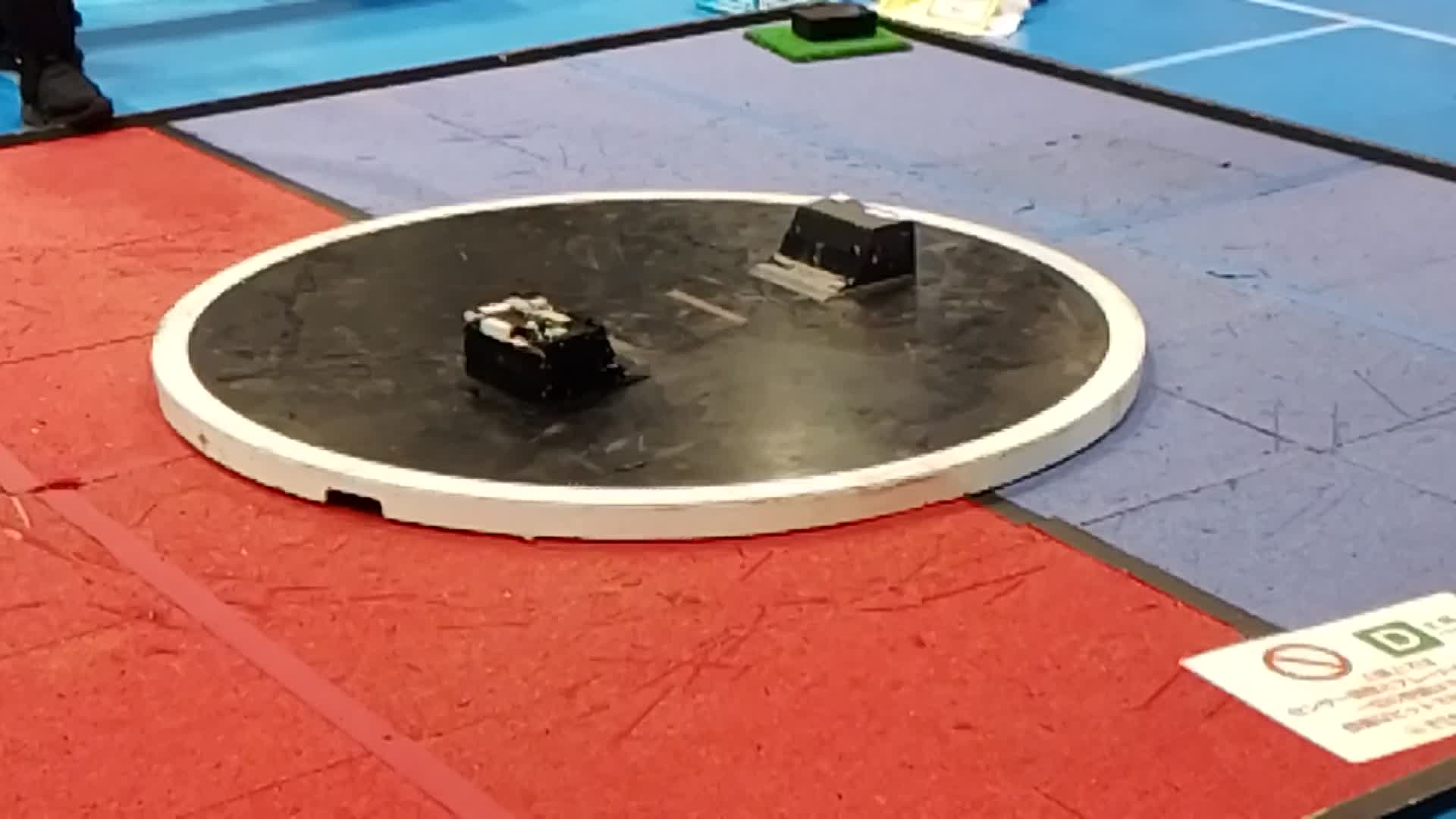

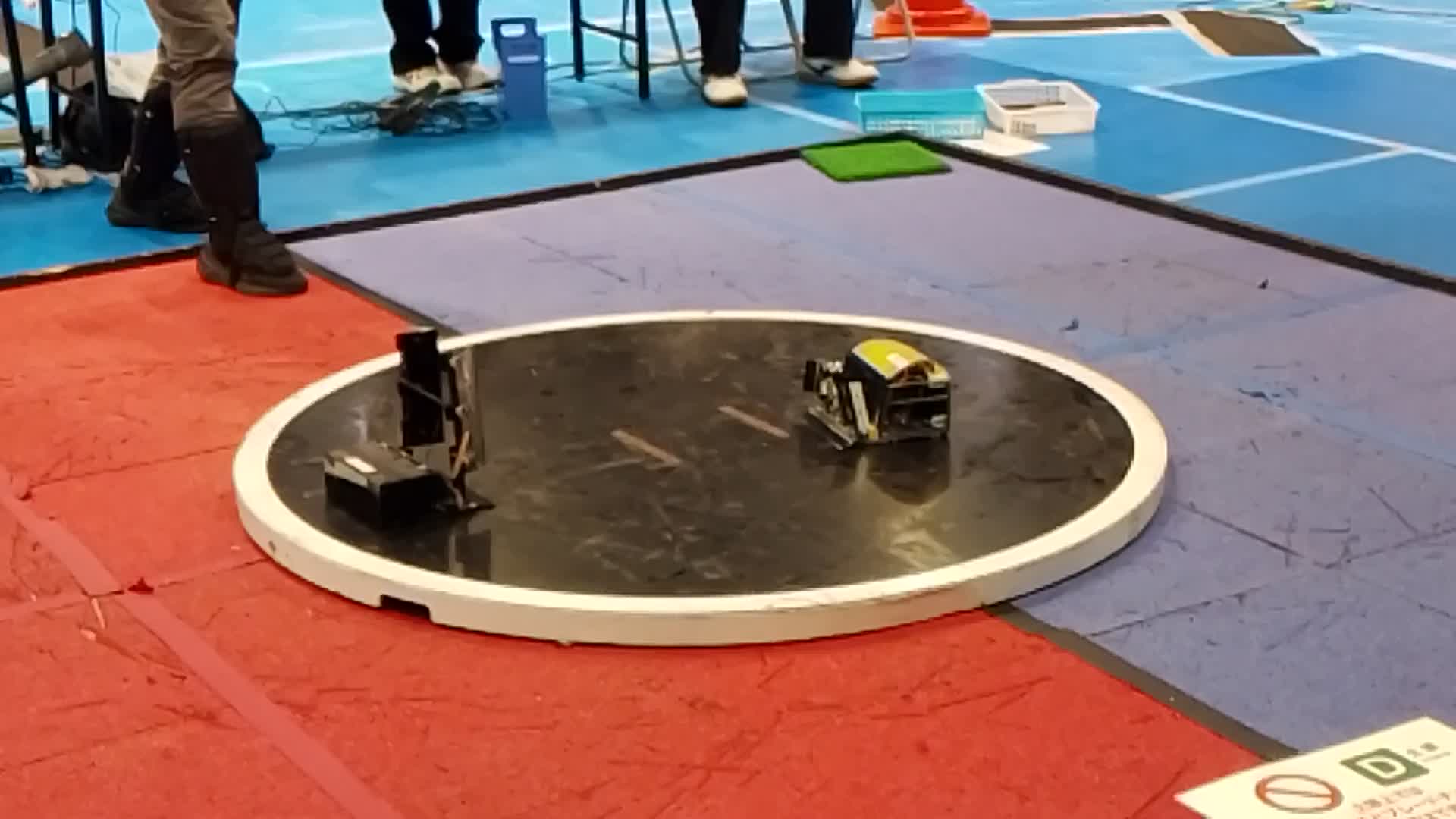

工業系高校教諭30年、現在、金沢大学総合技術部に勤務し研究支援を行う。高校教諭時代はロボット相撲で生徒を全国大会に導き、最高位はベスト4。進路指導の経験も豊富で、子どもたちの隠れた長所を引き出すことが得意です。

〇〇 〇〇

クリエイティブサポーター

Miku

AI-buddy

みんなと会えるのを楽しみにしてるよ!私もどんどん成長していきます!よろしくね。

お客様の声

ロボット製作をとおして、プログラミングやものづくり技術を身に着けています。大会参加にむけて、目標設定、スケジュールを考えたりもします。実際に大会にも参加し、その迫力や自作ロボットの動作した時の達成感が印象的です。学びを通じて工学系への興味が深まりました。興味がある人はゲーム感覚で楽しめるので、ぜひ体験をおすすめします。

高校生男性 ロボット製作を通じて技術スキルや挑戦心、自信を養いました。授業は大会を目標に全工程を理解できるよう進められ、先生との良好な関係を築きました。特にロボット大会が印象的で、学びが学校や他の活動にも役立ち、未知の世界への挑戦心が芽生えました。実践的な活動が魅力で、行動をおこすことの大切さを痛感しました。

保護者女性所有設備

お問合せ

- 石川県金沢市堀川新町5−1 アリマビル 3F

- シェアオフィス・コワーキング 金沢Rise

- +81-07050631464 - 石井清孝

- mirai.makerslab@gmail.com

- 土曜日: 09:00-16:00

インスタのDMからもお問い合わせできます。

生成AIで作詞・作曲 ♪♪ 演奏してみませんか!♬

✨ 名前の由来 未来を生きる子どもたちへの願いが込められています。

- カナ =「夢や想いを叶える」「学びや成長を奏でる」

- ト(音) = 羽ばたく風の音、未来を照らす一歩の響き

🎓 ミライ・メイカーズラボとのつながり

カナトは、ミライ・メイカーズラボに通うすべての子どもたちの“伴走者”です。 PBL(課題解決型学習)や探究活動、ものづくりや表現活動のなかで、生徒たちの成長をそっと見守ってくれます。その姿には、「自分の未来は自分でつくる」というラボの理念が込められています。

📘 プロフィール

- 名前:カナト(Kanato)

- すみか:子どもたちの心のそば、ラボの本棚のすきま

- 特技:未来の風を感じること、葉っぱの羽で静かに飛ぶこと

- 性格:やさしくておだやか、でも心の中には熱い

- 口ぐせ:「その“問い”、いいね!」